【揭秘红色郑州】那些年,郑州有多少知识青年奔赴农村广阔天地?

郑州广播电视台会面客户端

2021-06-03 10:40

3210次

3210次

百年风雨奋进,红色薪火相传。从马克思主义在郑州萌芽,到抗日烽火熊熊燃烧;从黎明前的黑暗,到新时代的曙光;从诞生“二七精神”的英雄城到崛起黄河岸边的大都市……红色基因,为古都郑州烙下最深刻、最鲜明的印记。为庆祝中国共产党成立100周年,郑州广播电视台联合中共郑州市委党史研究室、郑州市档案馆、郑州市地方史志办公室推出大型融媒体系列报道《揭秘红色郑州》,揭开尘封的记忆,为您讲述红色郑州的故事。1968年12月,毛泽东发出“知识青年到农村去,接受贫下中农再教育,很有必要”的指示后,全国掀起了上山下乡的热潮。郑州市有领导有组织的大规模上山下乡活动从1968年开始到1984年基本结束。这期间,全市共有11万多知识青年(主要是大中学毕业生)分赴平顶山、南阳、信阳、许昌、驻马店、周口、开封及郑州市郊县等地插队落户。

1968年深冬时节,17岁的李新生告别郑州市第二十三中学,和他正上高一的19岁二姐一起踏上了落户农村的道路。“早上6点多,我背着铺盖卷在市十一中门口集合,临上车时,忽然听到学校广播里传出我和二姐的名字,是表扬我们放弃城市优越生活,自愿到农村安家落户的。”当年离开郑州的情景,今年70岁的李新生仍历历在目。

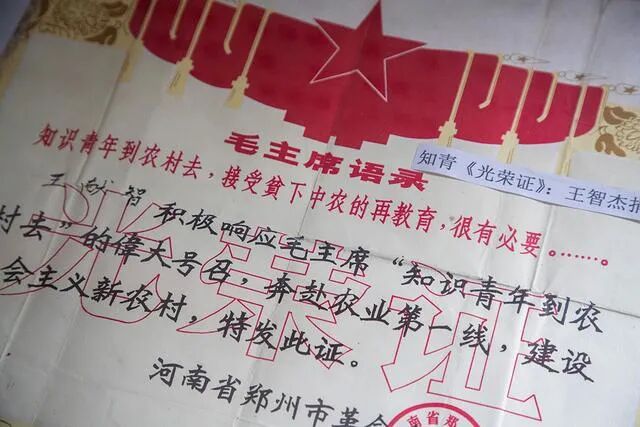

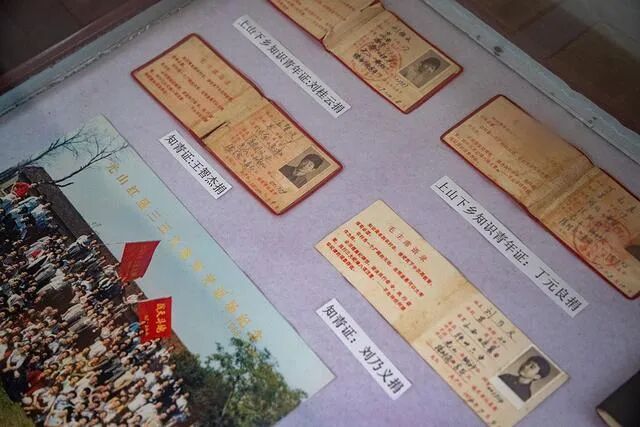

李新生和他当年响应号召下乡插队所获的荣誉证书▲

“历史的年轮/把我们带到农村/那一副副沉荷的重担/磨肿了我们柔嫩的双肩/那一座座山冈一条条小溪/留下了我们坚实的脚印……”这首题为《啊,知青》的诗歌,道出了河南百万知青所经历的苦辣酸甜。那些稚气未脱的学生娃,不管出身普通工人家庭,还是高干子弟,只要到了农村,他们只有一个选择:向农民学习,向农民看齐,将一腔热血倾洒在“广阔天地”里。艰苦的农村生活让17岁的李新生从一名文弱书生,一下子变成了肩负重担的男子汉。半年过后,烧锅做饭,劈柴打水,深翻耕地,撒粪扬场,他样样都会,一招一式与当地农民无二。

回忆往事,已经古稀之年的李新生不胜感慨和唏嘘,他们那一代,人称“老三届”(指1966、1967、1968年的初中、高中毕业生),基本与共和国同龄,命运与共和国息息相关:1950年代初,新中国如旭日东升,朝气勃勃,他们亦度过了一个金色的童年;从1950年代中后期开始,政治运动接二连三,他们也被折腾,经历“上山下乡”,成为“插队知青”,在农村广阔的天地里,度过了自己的青春年华;1976年“文革”结束,他们的命运开始转折,八九十年代是“老三届”“老知青”大展才华的年代,他们正值年富力强,为改革鼓呼,为发展尽力,被称作是社会中坚、“跨世纪的桥梁”。

河南省光山县椿树岗村现在还保留一处知识青年上山下乡安置点,虽然有的房屋已倒塌,但旧颜还在。最近,村里投资整修了当年知青吃饭的大食堂和部分宿舍,让这些老知青们看后倍感亲切。

1968年9月26日,以郑州九中学生为核心,其他一些中学学生共同参与的一个知识青年上山下乡安置点在这里诞生了,第一批100多名学生下乡到这里,他们共同在这面山墙前照了一张大合影,背景是“农业学大寨”醒目大字。人们给这个安置点起了个名字——光山红卫兵农垦三五九旅。 这些女知青坐在拖拉机上留张影,当时真是心潮澎湃▲

这些女知青坐在拖拉机上留张影,当时真是心潮澎湃▲

刘君福,今年76岁,作为上世纪60年代初郑州一名老知青,关心时事的他侃侃而谈,“在插队的日子里,我们担过粪,修过渠,赶过车,送过粮,割过谷,扬过场,打过井,盖过房,背过砖,代过课。我们穿老羊皮袄,草绳系腰,抽旱烟袋,赤脚盘腿上炕,在煤油灯下学习‘九大’文件,宣讲最高指示,朗读导师语录,开展批林批孔。”

这是当年知青们打的一眼井,现仍能使用▲

这是当年知青下乡时郑州市革命委员会颁发的《光荣证》▲

“我那年23岁,大学还没毕业,办了肄业证,扎根农村。”家在郑州市二七区侯寨公社尖岗大队的刘君福当年告诉父母,“放长假了,这个假一放50多年……”刘君福下乡后,当过大队会计、公社干部、工厂厂长,但农民身份始终没变。刘君福说,他在农村办夜校、搞发明,其中培育的科技田受到过省领导的赞扬,带领的乡村集体化工厂红红火火,他还曾经作为河南化工专家出访俄罗斯。如今,年逾古稀的刘君福晚年生活舒心,儿女们事业有成,“只要有知识,愿意干,农村就是个广阔天地……”

50多年过去了,“老三届”大都进入了古稀之年。但是,一旦追忆起上山下乡这段往事,总有说不完的话。时至今日,“广阔天地,大有作为”,仍是他们经常挂在嘴边的一句口头禅。“上山下乡这件事,涉及面广,影响很大……这是在一定的历史条件下发生和发展起来的,很复杂,不能简单地否定和肯定……对知识青年在建设农村、边疆事业中做出的贡献和受到的锻炼,应充分肯定,对他们那种志在四方,勇于承担国家困难,艰苦创业的精神,应继续予以鼓励和宣传……”对那场肇始于上世纪50年代中期,终结于上世纪80年代初,曾长期震撼中华大地的大规模青年运动,1981年,国务院做出上述定性和评价。乡音未改鬓毛衰,当年的知青如今已经老去,但那场青春岁月里刻骨铭心的经历,给他们留下了一生磨灭不了的记忆。

3210次

3210次

3210次

3210次

这些女知青坐在拖拉机上留张影,当时真是心潮澎湃▲