1977次

1977次

“哈萨克族”族称词义,有若干种释义。根据民间有关天鹅的传说,认为哈萨克为“天鹅”之意。也有人把哈萨克解释为“战士”“自由人”“避难者”“脱离者”等,但这些说法似有些勉强。有学者认为,中国古代文献所载“曷萨”、“阿萨”“可萨”当是现今哈萨克“Khazakh”的音译名。

哈萨克是一个古老民族,是匈奴后裔之一,族源在汉文献中最早可以追溯到我国夏朝。现代哈萨克族由众多的部落组成。在16世纪哈萨克汗国时期,分别将三百个大部落组成了哈萨克的三个百部,实际上是军队的三翼,在汉文文献中被音译为“三个玉兹”,意译为左、中、右三部或大、中、小三帐。在三百个部落中,凡在汉文史籍中记载过的部族几乎全部囊括。

●人口与分布

哈萨克族是跨境民族。根据2010年第六次全国人口普查统计,哈萨克族总人口为1462588人,主要分布于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州所辖伊犁、塔城、阿勒泰地区25个县市,木垒哈萨克自治县、巴里坤哈萨克自治县和位于天山北麓的博尔塔拉蒙古自治州、昌吉回族自治州、乌鲁木齐、哈密等地,少数分布于甘肃省阿克塞哈萨克族自治县。我国的哈萨克族主要聚居在新疆维吾尔自治区,共有124.5万人,占哈萨克族总人口的99.57%。

●语言文字

哈萨克语言属阿勒泰语系突厥语族克普恰克语支。哈萨克语可以分为阿尔泰共同语、上古突厥语、古代突厥语、中古突厥语和近现代哈萨克语五个时期。哈萨克族历史上更换过四次文字,早期突厥文、阿拉伯—波斯文、基里尔文、拉丁文,书面语借用过畏兀儿文、察合台文、托特蒙文、基里尔文。

1959年我国开始创制以拉丁字母为基础的新文字(试行)方案,1965年正式推行。1980年恢复新老文字并用,1982年废止新文字,重新使用老文字。

●饮食文化

哈萨克族日常食品主要是面食,也食用大米、小米、玉米、大麦等。通常把小麦面粉做成包尔萨克(油炸果子)、馕(烤饼)、切勒撇克(油饼)、那仁、面片、汤面、疙瘩面等;玉米面、大麦面做成炒面等;小米制成杰恩特等,常用奶食、肉食。典型食品大部分来自畜牧业生产。

奶食文化是哈萨克饮食文化重要特征。哈萨克人把奶食泛称为“阿克”(Akh),意即“白”,也由此,哈萨克人崇尚白色,即乳汁。哈萨克人珍视乳汁,严禁践踏、泼洒和浪费洁白的乳汁,赋予乳汁——白色神圣和生命的尊严。

●居住习俗

传统的哈萨克族的住房一般可分为两类:一类是春、夏、秋三季所居住的毡房,另一类是冬季在冬牧场住的房屋。哈萨克人的毡房分为几种:一种是大毡房,叫作“宇”(Yui),这种毡房用来日常居住。为新婚者建造的新毡房叫“沃陶宇”(Otaoyui)。另一种是简易的毡房,称为“阔斯”(Khos)。这种小毡房空间较小,一般家境并不富裕者用来居住。还有一种叫托夏拉(Toxiala),多用于转场途中的临时住房,或者在远征、打猎时使用。

●民族节日

每年春分之日(公历3月21日左右),白昼与黑夜一样长的这一天,是哈萨克人传统的节日——那吾热孜节。对于草原民族来说,这一天预示着往后白天会越来越长,天气也会逐渐暖和,春天将回到广阔的草原。因而这一天被哈萨克族人叫作“乌鲁思日”(Wulus,新年之意),标志着新的一年的开始,隆重庆祝。此外,古尔邦节、肉孜节源于伊斯兰教,是伊斯兰教的节日。

●民族文化

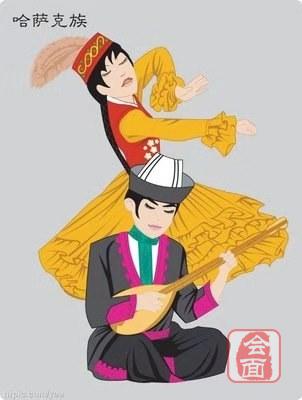

在漫长的历史发展中,哈萨克族的先民运用自己的勤劳和智慧创造出了丰富多彩的民族文化。在传统医学、民间文学、音乐舞蹈、工艺美术、体育游戏等都有丰富的内容。如哈萨克族民间音乐精化“六十二阔恩尔”,是古代哈萨克人通过弹奏民间传统乐器描绘游牧狩猎生活,讴歌英雄、骏马、美女、山川、草原、大地,直抒哈萨克人的胸臆。这些乐曲有的含蓄,有的奔放,有的沉稳,有的缠绵,有的粗犷,用旋律述说着哈萨克人的生活和情怀。哈萨克民间艺人在演奏乐曲时,首先用讲述故事的方式叙说乐曲的背景和内容。

2007年,“六十二阔恩尔”成为第一批自治区级非物质文化遗产项目,2008年列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录。

记者:李澎

编辑:弓雪

统筹:王莹